主張中史列為高中必修 有議員擔心惹學生反感

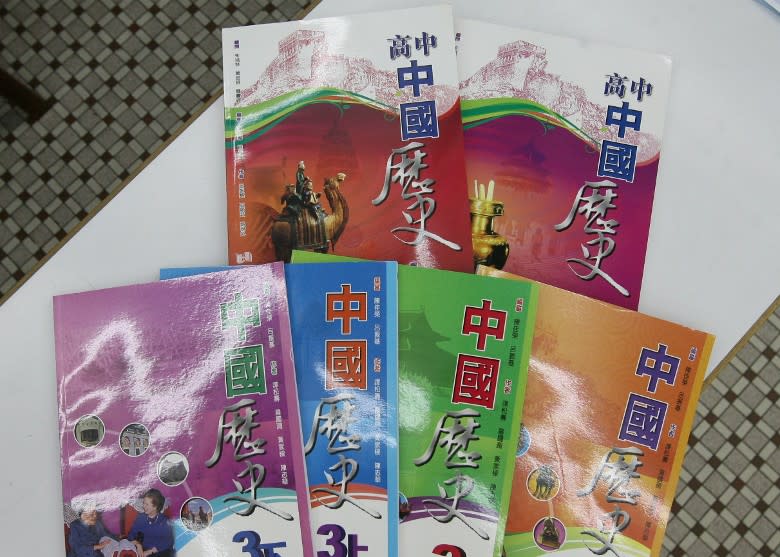

【on.cc東網專訊】高中必修科變動頻頻,如前兩年通識科被修訂為公民與社會發展科,要求學生須到內地考察。議員劉智鵬今日(15日)於立法會提出無立法效力的議員議案,建議高中選修的中國歷史科改名為「中國歷史地理及文化科」並列為必修,同時建議當局以「達標」或「不達標」作為該學科的考評機制。

身為大學教授的議員劉智鵬指,需讓中學生認識及探討中國歷史的演變及不同面貌,以及探索人文、地理、歷史之間的相互關係,又指「學而時習之,不亦說乎」、稱「高中推行持續而定時嘅中國歷史地理及文化科,必定係高中生一段愉快學習嘅經歷」,又表示此課並不會和公民與社會發展科課程重疊,而是「互為表裏」。

議員管浩鳴對議案提出修正案,指自己雖然同意建議目的,但將科目設為必修科,會衍生幾個問題,包括:分布在中史、地理、中國語文、公社等科目的課程內容,很可能會出現重疊;必修科需在制度上作出調整;現時「優化高中課程」改革方案也需要時間驗證成效,如果現時倉卒地決定開設新必修科,恐怕只會弄巧反拙,適得其反。因此修訂將中國歷史列為中學階段的「必需學習經歷」。教育局局長蔡若蓮亦表示對列為必修科「有所保留」,因會壓縮和淺化高中中國歷史科。

議員陳祖恒同意管浩鳴提及的修正案,即將中國歷史列為整個中學階段的必須學習經歷,因為學習歷史必須連貫,並從小學起因材施教。至於是否硬性將中國歷史列為高中必修科目,陳認為值得商榷,因為文憑試直接影響學生升學機會,在目前高中已有多個必修項目下,如果將中史列為第5個必修科,勢必影響學生上課時間,並增加學習壓力。

本身為教師的議員梁子穎表示,過往有不少學生因為擔心不能應付4個必修科,而選擇其他方法升學,最後「兜個圈」返回香港升讀大學。他憂慮,將中國歷史列為高中必修科目,或加劇學生的流失,甚至影響學校人手安排,並增加學生對中史科的反感程度。

議員鄧家彪稱「自己好鍾意歷史,初中已睇晒80冊《資治通鑑》」,然而就讀大學應考相關科目只取得「B級」成績,相反「果啲唔鍾意中史嘅攞A」,相信因為他們書寫及背誦較佳,因此突顯出中史科在考試評分方式上有扭曲,故一下子將中國歷史列為高中必修科目有其困難之處。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】

雅虎香港新聞

雅虎香港新聞