同患抑鬱發夢期夢遊 親屬腦退化風險高4倍

本港約有一萬至兩萬名快速眼動睡眠行為障礙(RBD)患者,患者會經常發情景逼真噩夢,身體會作出與夢境一致的動作和言語,如出現拳打腳踢或翻滾喊叫。中文大學醫學院昨公布研究發現,同時患重度抑鬱症及快速眼動睡眠障礙症的患者,其直系親屬患柏金遜症及腦退化症風險高3至4倍;而抑鬱症患者患夢遊的機會則高於普通人10倍,即使停藥或換藥後,仍會出現相關症狀。

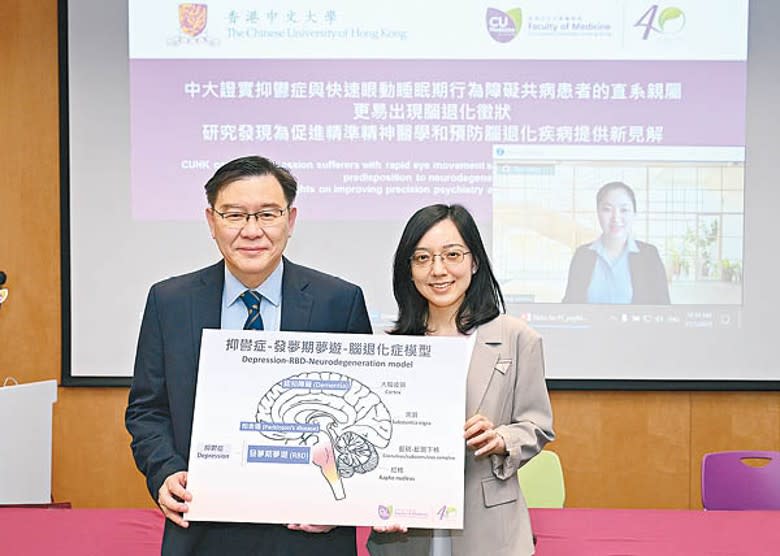

快速眼動睡眠行為障礙、即發夢期夢遊,常於50至65歲發病。研究團隊於2017年至2021年,以4年時間進行調查,招募3組共1,371人,包括同時患精神病及RBD病人、只患精神病及身體健康人士。調查發現,同時患精神病及RBD病人的直系親屬,患RBD風險是其他兩組的2至11倍,而患柏金遜症等腦退化病風險是其他兩組的4至5倍,推論出患RBD及抑鬱症是柏金遜病的早期症狀。

患有精神病及夢遊症患者梁先生坦言,於10年前發病,近年出現「記性差」、手震及平衡力衰退等徵兆。他經常發一些夢境清晰及真實的夢,例如曾經發夢跨欄滾落床,又曾「一踢腳將電視踢落地」,及後診斷出RBD,現有服藥以控制病情;其患焦慮症弟弟亦同樣被診斷出患上RBD。

抑鬱患者 停藥換藥仍夢遊

中大醫學院精神科學系名譽博士後研究員王靜指,部分患者服用抗抑鬱藥後,夢遊的症狀加劇,但逾八成患者即使停藥或換藥後仍有相關症狀,反映同時患夢遊及精神病並非藥物引致,更大機會為腦退化的潛在成因。

中大醫學院精神科學學系主任榮潤國表示,研究結果為預防腦退化病提供方向,及早識別患上RBD及抑鬱症的病人,優先為這些患者採取預防腦退化的措施,現時證據十分有限,暫無藥物可作預防,建議病人多加注意健康,維持良好作息及情緒。

雅虎香港新聞

雅虎香港新聞