女子胸痛入院一晚亡 死因庭裁主動脈剝離致死、死於自然 丈夫稱家屬角度是不幸

57 歲女子兩年半前因胸口及背部劇痛送往瑪嘉烈醫院,住院一晚後發現失去脈膊,搶救無效身亡。死因庭周四(6 日)裁定她死於自然,死因是主動脈剝離帶心包積血。死者丈夫在庭外表示,明白在法律層面上太太「死於自然」,但在於家屬的角度,「我哋覺得係(死於)不幸嘅」。

他指聆訊過程中,可見醫護有些步驟「可以做得更好」、「係有啲情緒」。他亦提到專家供詞部分,指若能及早診斷,太太存活率可以更高。丈夫一度眼泛淚光,形容太太是「好太太、好媽媽」,生前樂於助人,雖然對家屬而言代價沉重,但希望藉太太的離開,能提高醫護警覺、造福社會,避免有更多家庭受害。

死者丈夫:得悉醫護有不足「係有啲情緒」

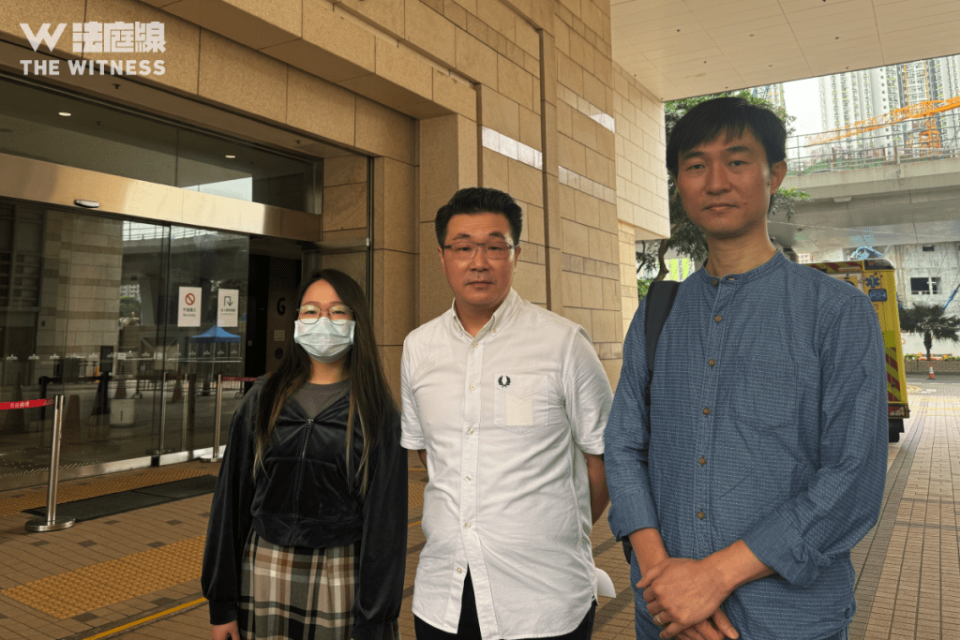

死者丈夫孫智聰散庭後回應記者提問,他表示明白在法律層面上,太太「死於自然」,但在於家屬的角度,「我哋覺得係(死於)不幸嘅」。

死者丈夫和女兒連日內親自處理聆訊,丈夫指這幾天「好辛苦」,因為要回憶起太太如何在 24 小時內猝逝,「即係早一日係冇事,突然間第二日就離開咗」,尤其是聆訊中得悉醫護人員接觸太太時,有些不足、可改善之處,令自己「裏面係有啲情緒,都幾難過,呢幾日係好難過」。

丈夫又指,一直不明白為何太太入急症室時是胸口痛,上病房後診斷改為腸胃炎。聆訊中他得知急症室醫生雖然懷疑太太有冠心病,但在紀錄只寫下初步診斷是胸口痛,進一步了解到太太過世前發生的事。

家屬亦對於若及早診治,存活率應更高而耿耿於懷。丈夫提及專家證供,主動脈剝離的死亡率有 30%,在血液開始累積至心包,才增至 50%。專家始終未能推算出,太太何時開始出現心包積血,但亦不排除她在急症室時,未有心包積血,代表她當時的存活率可能更高,「都係有一個好大嘅機會,原來佢嘅存活率,喺急症室有機會係多過 50%」。

質疑醫護有否從過去個案學習

死因裁判官林希維在裁決後,提到主動脈剝離的個案,在死因庭不時出現。死者丈夫則質疑前線醫護人員,有否從過去個案中學習,提高警覺,擔心太太的個案重演,又強調雖然主動脈剝離極罕見,出現機率不高,「但係對家庭嚟講,個傷害係百分之百」。

丈夫讚「好媽媽、好太太」

太太離世兩年,丈夫形容「呢兩年我係好難過」,尤其在太太過世的頭半年,因為未能接受她的離去,同時亦要處理喪事和與醫管局開會。

丈夫受訪時眼泛淚光,稱希望向太太表達「好愛佢」,又形容太太生前是個好媽媽、好太太、好女兒、好媳婦,「佢係一個好好嘅人」,積極參與義工助人,因此更希望太太的離去,能令醫護人員提高警覺,「唔好再繼續惡性循環落去」,日後避免悲劇重演,傷害其他家庭。

彭鴻昌:不希望醫護因死亡率高接受誤診

跟進死者個案的社區組織協會幹事彭鴻昌則指,雖然主動脈剝離的死亡率極高,但反過來不代表醫護人員在診斷時,覺得疾病「既然咁致命,做得啱、做得錯、或者準唔準確嘅診斷,都可以接受啦」,不希望醫護抱持這種態度診斷。他強調,最重要是提升醫護對主動脈剝離的警覺性,作出相應的治療。

法庭線 The Witness Facebook 專頁

法庭線 The Witness Instagram 專頁

法庭線 The Witness YouTube 頻道

雅虎香港新聞

雅虎香港新聞