廉署執行處長朱敏健退休:調查以證據為本,與律政司「絕對有商有量」

「大膽創新,小心落實,通盤考慮,吃苦如蜜。」現年65歲、任職廉政公署逾35年的執行處處長朱敏健 (朱Sir)今日正式離任,留下「大小通吃」的寄語,提醒一眾廉署同事及他的繼任人何景揚。朱Sir曾在80年代參與偵破轟動一時、香港歷來最大貪污案件「佳寧案」。近年他為人熟悉的,是2010年離開廉署加入監警會,在2016年廉署前執行處署理首長李寶蘭離職後,臨危受命從監警會回老巢坐鎮。朱Sir離任前,分享35年來在廉署的工作。

律政司公布不就UGL案起訴前特首梁振英後,坊間質疑廉署與律政司的決定,ICAC更被網民戲稱為「I Cannot Arrest CY」。在講述廉署與律政司的工作模式時,朱Sir強調最終檢控權在律政司,「過往來說,大家絕對是有商有量。」

被問及35年來有沒有試過廉署堅持要檢控,但律政司持相反意見的情況,朱Sir回答:「真係冇。」傳媒再追問廉署是否絕對服從律政司的決定,朱Sir指不能用服從一詞,「大家可以拗,到最後哪方面拗得贏,要看哪方面提出的理據更加符合現有的法律。」當去到兩者僵持不下的極端情況,朱Sir說:「咁單case就唔會完住,會再傾。」

朱Sir穿著灰色西裝外套,內搭高領黑色上衣,滿臉笑容走到記者前,一來便很識趣地按照各攝記的要求,站在廉署標誌前翹手拍照。有記者打趣讚賞朱Sir的身材沒以往的圓碌碌,朱Sir就邊擺甫士邊笑言:「瘦咗4、5磅,可能跑完全馬,少咗啲脂肪,多咗肌肉。」

朱Sir總結廉署生涯時,提到廉署有四大原則,是自1974年成立以來不變的:「不偏不倚,無畏無懼,依法辦事,證據為本。」當中他特別強調最後一句,以回應近日坊間對廉署的質疑:「其實在廉署每一個查案人的心目中,告與不告,只有一個問題:有沒有證據告、證據可不可以入罪。證據不夠,告上法庭,除了浪費時間、人手之外,對所有人都不公道,其他的事情,涉案人是甚麼身分、甚麼背景,在查案人的心目中真的無足輕重。」

朱Sir親自作了一首七言絕詩,鼓勵一眾仍留在廉署打拼的同事:「輕舟齊御覓新舵,破浪翻騰渡劫波,驚風密雨須毋懼,和衷共濟創巍峨。」

UGL案:所有廉署案件,如要起訴必須要律政司的決定

記者問及廉署取態愈來愈保守,如何挽救公眾信心,還沒問到戲肉UGL事件,朱Sir在答問題時主動說:「唉,你唔講我講啦,(公眾說廉署)UGL咁多年都唔回應……」廉署就UGL案曾發新聞稿指:「廉署就有關調查結果,已向律政司徵詢法律意見。律政司認為沒有足夠證據向上述人士提出檢控而達致合理機會定罪。根據既定程序,廉署將調查結果呈交負責監察廉署調查工作的獨立『審查貪污舉報諮詢委員會』審議。在審閱有關報告及法律意見後,委員會同意廉署無須作進一步調查。」

律政司決定不檢控梁振英、廉署決定不再作進一步調查,但兩者均無交代案件詳情、考慮的證據,朱Sir說:「在進行中的案件,我們永遠都不評論。原理很簡單,是不可以評論,因為如果你一旦評論了A案件之後,以後有B案件、C案件,你都要繼續評論。你問我一條是非題,有沒有拘捕A君,我今天答你沒有;然後你明天問我,有沒有拘捕B君,我不答,其實這個答案就等於你有調查,如果不是就會用昨天那個答案,變了我每一單都要講……演變下去,所有廉署案件就會在太陽底下調查,我想大家知道,我們的顧慮在哪裡,為甚麼廉署好像甚麼都不講。」但朱Sir指,不評論的決定也並非「一本通書」,每次有敏感的議題出現,對於「講與不講」、「講多少」都會討論。

那麼朱Sir又如何看待律政司在UGL案中,沒有外判尋求獨立法律意見呢?是次事件會否白費廉署多年來的努力?朱Sir先聲明他不評論個別案件,但可講解廉署和律政司之間的工作模式:「由於在法例上,所有廉署的案件,如果要起訴的話,必須要律政司拿到一個決定,我們廉署永遠都不會自行去起訴任何人。每一個報告,如果是檢控的話,都會送去律政司那裡,由他作出檢控或不檢控的決定,過往來說,大家絕對是有商有量,可以想像到,不只是書面,我們是經過一個很詳細的商討。」

朱Sir接著回應律政司不外判取意見的決定:「外聘與不外聘是由律政司根據個別案件的整體性質、因素而考慮,並不是一個鐵一般的規矩……(不外判)都是律政司一個全盤的考慮,巧婦難為無米炊,如果一個案件本身根本是證據不足的,你不會想像到律師A說不告,我忽然間找個律師B,律師B會說告。所謂找外判與不找外判,都是一些證據以外的因素。首先都要有證據先得架,如果沒有證據,外判也好,內判也好,都是程序,最後的結果我不相信會有異議。」

傳媒繼續追問:不外判的話,如何令公眾安心?朱Sir先指,這是律政司完全有權做的決定,反問:「會不會這樣做的話,正正是考慮人的背景啊?點解牛頭角順嫂那單貪污案又不向大家公布下?」記者質疑,正正是梁振英身分特殊,才更應該尋求獨立意見,朱Sir指:「講這句說話的背後,已經有一個設定,某人的身分,是一個需要考慮的因素。在我們,甚至我相信律政司考慮這單案件檢控與不檢控,並無考慮那個人的身分地位,證據以外的其他事情。如果我們信納廉署或律政司,都是純粹用證據去決定的話,那外判不外判、找幾多人去做甚麼事情,都是程序上的問題,而並非公義的問題。我不是說公眾不對,公眾不知道、不明白而提出這個問題,我們應該去理解。會不會問題的核心不在案件,而是在有沒有辦法令公眾釋疑。如果一個程序的懷疑,會不會可以用程序的答案去解決?我只是想講,其實公眾這一個疑問,會不會疑問一種程序而已?而不是案件的核心問題。」

最後記者問,35年來可曾發生過廉署決定要檢控,而律政司持相反立場的情況?朱Sir肯定地道:「真係冇。」那是否代表廉署絕對服從律政司決定?朱Sir指,不能用服從一詞,「(廉署同律政司)會拗,拗唔係代表你一定唔同意個結論。證據的比重如何衡量、證人的證供可不可信、應不應該再做某些行動取證供,這些與案情有關的行動細節,大家有不同的演繹,大家可以拗,到最後哪方面拗得贏,要看哪方面提出的理據更加符合現有的法律。」萬一去到廉署與律政司爭持不下的極端情況,朱Sir坦言:「咁單case就唔會完住,會再傾。」

朱Sir又指,審查貪污舉報諮詢委員會為廉署把關,而委員會是獨立運作,單看委員會成員的背景已可令公眾信服,「如果是嚴重的案件,這些進度我們亦都會報告給審查貪污舉報委員會知悉的,他們是擁有全面的訊息,關於這些報告、律政司的意見,他們都會知道、給意見、可以同意或不同意,所以每一單案件如果到最後,決定不採取行動、不檢控,除了廉署和律政司,還有一個客觀的審查貪污諮商委員會,他們的人是獨立的,他們都會看到這些內情,如果他們有意見不同,會提出。」

被問到如何看待有人利用廉署打壓異己,朱Sir笑言有留意到臨近區議會選舉,會收到較多關於樓宇管理的投訴,「制度令到我們不可以不做,因為如果用一個主觀的情況不去做,就會更破壞這制度,所以兩害取其輕,都要用同一把尺:只要它符合可追查、有貪污元素的案件,都做。不過做的手法、規模、取態,可以有一個適當的調節,目的是令到當事人不要受到這案件的不當影響。當然,你說罪證確鑿要拉、要告,亦都應該趁快做,如果找到人賄選,你是不是等他選完才拘捕?不就更不公道?有時要快。有些你如果現在做了,其實查無實據,不過你搞一搞,令到他容易被人攻擊,那不如等選完才做。不是考慮那個人是甚麼的政治背景,係考慮事情的性質和證據。」

緝拿受賄警員和白粉賣家:出動人手不足 調查期由一星期變一年

1975年,朱Sir從香港中文大學畢業後,曾在兩間中學任教地理3年,1978年才加入廉署,當時廉署才剛成立4年,他一入職就是執行處調查主任。年少氣盛的他,負責的第一宗案件便出現蝦碌,硬生生把一宗可以在一星期內結束調查的案件,拖成長達一年的調查,從此以後,邊做邊學。

令朱Sir撻Q的第一宗投訴,是一單關於油麻地警署探員受賄的案件,該名探員在調查一宗街頭毒品買賣案時,威脅買家若然不想被捕,就須將保金轉贈警員,買家因不滿遂到廉署投訴。

聽畢案情,朱Sir想著只是個很簡單的任務,他的如意算盤是:只要在投訴人假意行賄警員的現場出現,便可人證、物證俱全,於是他只帶了助理調查主任便出動了。誰料那名警員如同有預知能力,當時並未收取賄款,朱Sir一度以為事情就這樣不了了之,打算坐車離開,卻碰巧車輛迷路,一直在上海街打轉,讓朱Sir偶然遇見白粉賣家與警員交收金錢的場面,原來兩人合作陷買家於不義。朱Sir二話不說跳下車,首先追捕賣白粉的人,打算捉一個便能迫出另一個。然後,朱Sir苦笑說,那個白粉賣家身材太健碩了,逃得無影無蹤。

後來他為了得到那名白粉賣家的情報,人生第一次到波樓篤波,沒打過桌球的他彎腰、一拉起球杆,便戳中身後人的腰,火爆場面一觸即發,任務被迫終止。事隔一年,兜兜轉轉,才將受賄警員和白粉賣家緝拿歸案。回想當時,朱Sir嘆氣說:「完全是缺乏經驗,我當時只要帶多一隊人,案件當日就已經可以結束……是好的結局,不過時間上就由一個禮拜變做一年。」

運輸署考牌官受賄:獨自進行調查 供詞自願性成逃罪理由

有一次廉署拘捕20多名九龍區的考牌官,朱Sir負責其中一名考牌官的盤問,宣讀警誡供詞後,幸運地該名考牌官和盤托出,其後朱Sir便影印證供發給盤問其他考牌官的調查人員,亦成功令其他考牌官承認受賄。但是到了上庭,因為在調查階段,朱Sir曾單獨盤問疑犯,沒有助手在旁,於是朱Sir負責的考牌官指控朱Sir威迫利誘,使他在不自願的情況下作供,最後大部分考牌官成功入罪,可是朱Sir負責的那個卻得以脫罪。

後來在調查人員興高采烈的慶功宴上,朱Sir悶悶不樂喝著愁酒,他的外籍上司走過來跟他說:「Win some, Lose some.」從此他帶著這句忠告走了40年,不只工作上,也是在待人處事上,朱Sir說:「進程永遠沒有一帆風順,高山低谷都走過。」

香港歷來最大貪污案「佳寧案」:翻查數字數個月 終找出洗黑錢證據

這單長達17年的「佳寧案」,朱Sir參與其中的4年半,包括到其他國家蒐證和引渡疑犯。為了破案,他甚至有一段時間在會計師樓上班,學習基本會計技巧。但朱Sir要講的並非拘捕佳寧集團主犯的故事,而是令他深感自豪的賄款流向偵查:當初朱Sir對著一箱手寫在藍色紙上的現金出入數記錄,紙上甚至沒有戶口號碼,只有日期和銀碼,數個月內反覆抄寫和思考這些數字間的關係,終於找出洗黑錢的途徑。

一開始朱Sir只是抱著湊巧的心態將數字加加減減,後來發現1000萬元被轉出,3星期後只有7,121,500元轉回來,那少去的2,878,500元呢?朱Sir直覺這就是賄款,某天靈機一動,便以2,878,500除以101,答案出來了,是整數。朱Sir笑著解釋,通常購買新股,除了本金,還會收取1%的手續費,即是少去的錢是用來購買新股,後來只要查新股的去向,就可知道接受賄款的銀行是哪間。

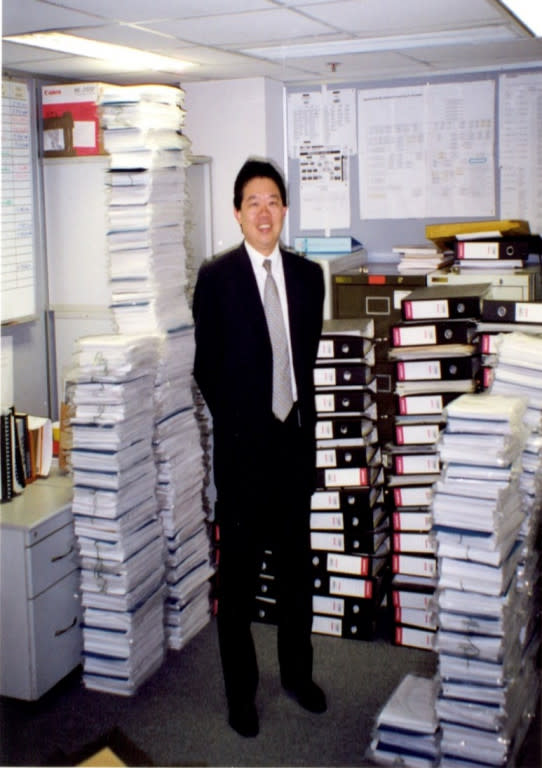

1988年時, 朱Sir申請升職,當時考官駁回其申請,原因是「Lack of investigative experience」;1989年,即靠數字破案後,同一考官批准了他的申請,朱Sir順利升級,評語是「Nothing beat the local experience」。短短一年之間,他的經驗終於得到認同。

拘捕上市公司創維主席:由邊境守候到飛車截人 終在電梯等到目標人物

創維集團是中國電視商的龍頭企業,2004年公司主席黃宏生,連同執行董事和財務總監在內共10人因涉及貪污詐騙和挪用公款被捕。時任首席調查主任的朱Sir在行動當日本來與一眾同事待在邊境,等黃宏生出現,因為擔心泄漏情報,控制中心決定在目標人物即將入境前,才向入境處傳真禁制令,沒想到黃宏生坐著賓士提早入境,被剛巧下車的朱Sir察覺。

突然「走餅」、慌亂之間,朱Sir打電話請求控制中心派人馬支援、出車窮追目標人物,朱Sir一行人亦馬上離開邊境,前往位於太古坊的公司,希望在目標人物到公司前可以進行拘捕,並防止目標人物在公司銷毀一份價值4,800萬元的虛假顧問合約。控制中心派出的車隊成功截停目標車輛,卻驚覺目標人物不在車上,朱Sir一行人提心吊膽趕到公司,正打算搭電梯上去,突然之間,半掩的門快要關閉又重新開啟,目標人物拿著Starbucks的早餐和咖啡進來,疑犯就這樣投懷送抱。

朱Sir自認是個幸運的人:「上天真係待我不簿,兜兜轉轉都跌番落我個袋。」他喜愛打橋牌,橋牌裡有一句「Experts are always lucky」。他解釋,機會是留給有準備的人,有時要相信直覺、做合理的冒險,「只要我們永遠不要放棄,其實每一個階段都會收到不好的訊息,似乎說給我聽,任務會失敗,但是我覺得態度是我不放棄,繼續去想出路的話,到最後,可能上天見你咁可憐搞咁耐呢,會俾返些少回報你。」

談及高層大地震:廉署還是很團結 沉默寡言文化已開始改

朱Sir否認坊間對廉署的向心力和團結的質疑,但他說以往沒出現過高層的突然轉換,可以理解公眾的看法,「我正正希望我回來的三年,給定心丸大家食。其實當時內部的環境不是大家想像那樣,尤其是前線的人,可能是有些疑問,但只要給他們解答,大家開心見誠講,就會諒解,很快已經可以給外界看,其實我們都是很團結,公署都還是很穩定。這三年,大家看我們的業績、看我們的表現,其實沒有走樣,我們只是愈來愈好。」

有入行逾20年的資深記者向朱Sir表達看法,指感覺廉署現在的中高層不敢與傳媒接觸,比以往更難攞料與溝通,公眾對廉署亦失去信心。朱Sir卻表示疑惑:「公眾經常說我們變了質,但是具體有甚麼實例變了質?我們做的案件有甚麼顯示出我們變了質?是不是公眾只是用一種很表面的觀感去看我們?」他續解釋,內部的透明度比以往已有很大的進步,例如廉署近年發布新聞稿「已經唔揀來出」,主動通知公眾案件的結果,「以往我覺得有些(新聞稿)我們不會出,但現在我們會出。以往呢,如果有敏感的議題,而我們內部是原則上是一定避,怎樣都不會回應。但現在每一個敏感議題,內部是有討論過,可不可以回應。」

朱Sir繼續向公眾派定心丸:以往廉署沉默寡言的文化已經開始改,會盡量訓練同事在適當的時候講適當的說話,「新方向,真的希望更開放,在情況容許之下,跟大家更加多溝通,這樣才會令我們做的事情更加策略性,及貼近社會的脈搏,不要說我們崖岸自高、自成一格,躲在這座漂亮的大樓入面自說自話。我們不希望這樣。」他又請求大眾的體諒,「中層嘅同事,那個無形壓力仲係會大,始終咁多年來,唔講好過講,講多真係錯多,我們曾經在某一階段時,幾乎你跟傳媒講任何事情都接近喺死罪。那個年代,已經過去,歷史嚟。」

朱Sir在2010年一度離開廉署,轉到監警會做秘書長,2016年又回歸廉署出任執行處(秘營機構)處長,是唯一離開了又再回來的廉署高層。當初離開是因為有獵頭公司以「有無限制的自由度去構建一個新的組織」為條件,誠意邀請朱Sir到監警會做開荒牛,朱Sir稱:「(這樣的條件)對於一個做了這麼多年的執法機構人來說,是很大的引誘。」

2016年,時任執行處署理首長李寶蘭被取消首長署理安排,繼而辭職。本接替李寶蘭一職的丘樹春又曾提前申請解約。在廉署大地震下,廉署專員白韞六只花了數分鐘講解來意,朱Sir便同意重返廉署坐鎮,期間沒有問過重返後的職位。朱Sir笑著說:「因為我好鍾意廉署!」如今到了退休年齡,朱Sir說這幾年都沒有放過大假,先稍作休息,坦言沒興趣從商,但仍然對公務有熱誠,如果有合適的公務會考慮。

觀看原文: 按此連結

雅虎香港新聞

雅虎香港新聞