運動心理學家Karen:學會表現自己 由心理學開始

我叫盧綽蘅(Karen),小時候的我曾經是香港泳隊明日之星,差點就成為奧運選手,可惜內心始終敵不過壓力,只好選擇退役。不過我的體育夢並未停止,現在的我可以為下一位奧運選手圓夢。 我在體育界擔當一個很特別的崗位——運動心理學家,沒聽過的話一點也不出奇,因為這套在本地並不流行。外界普遍會認為有情緒問題才需要找心理專家,所以對運動心理學卻步。其實運動心理學跟一般心理學不太一樣,只要你想有進步,已經可以來找我。很多運動員會覺得思想和行動是分開的,但其實比賽中你會不斷思考,而想法會直接影響你的臨場決定。所以要由思想做起,才有更好發揮。

曾經身邊所有人都指我極有潛質,不論訓練還是生活都為我提供最好的支援。但期望愈大,壓力愈大,我腦中只有「不能輸」的念頭。當時我漸漸變得為別人而游水,不想辜負家人和教練一番心機,令情緒大起大跌。但選擇退役不代表完結,反而讓我可以用過來人的身分,令其他運動員不用再經歷自己過去的苦況。可惜香港未有相關課程,我便到美國修讀輔導及運動心理學碩士,畢業後取得美國應用運動心理學會認證後,就開設運動心理學顧問公司Inner Edge Limited,現在成為美國應用運動心理學會唯一一位註冊顧問。 想贏 VS.怕輸 公司成立4年左右,真正的員工仍然只有我一人,但來求助的運動員卻多得應接不暇。 數年來我接觸過無數年輕運動員,最清楚他們面對甚麼問題。年輕人普遍怕輸,特別是面對比自己弱的對手時最易失準,甚至全身僵硬。怕輸跟想贏是兩個概念,我不能讓運動員有幾種打法,因為面對怎樣的對手,理論上應該只有最好那套打法,所以我要了解他們的障礙是甚麼。在會面的過程中,很多人都以為我會給運動員一些建議,或是教曉他們甚麼道理。如果我教,他們便會依賴我去找答案。通常我會不斷問問題,引導他找出心中的答案,當他學會這些小技巧,長久下去就可以自行作出最好的決定。

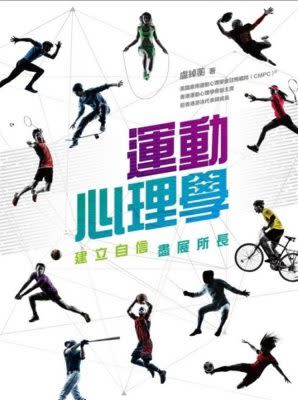

要改變一個人的觀念是個漫長的過程,但香港人講求效率,愈快見效愈好,所以我經常分享以下個案滿足他們:曾經有位標槍運動員,見過我6、7次,就破了香港紀錄。但我不能單靠運動員的成績斷定自己是否成功。我覺得每次會面對方都有得著,又想繼續約見下一次,已經算是成功,這代表對方信任我。試過有位40歲的業餘網球手,我接觸了他一年多,他說覺得自己改變了,後悔沒有更早來找我。這番話反而令我最有成功感! 出走舒適圈 通常別人不開心才會來找我,實際上我經常聽人呻,不斷接收負能量。所以行內有「每位心理學家都需要另一位心理學家」這個說法,而我的心理學家就是去旅行!除了輔導運動員,我還會推廣運動心理學的工作,要不時走訪學校舉行工作坊和講座、接受媒體訪問、寫專欄等,一星期忙足6日(第7日用來處理文件)。但最近我又接受了一項新挑戰——做作家,我的首本著作《運動心理學——建立自信 盡展所長》已經在各大書店上架,是全港第一本有關運動心理學的書籍。就算你從未接觸心理學,又沒打算要成為全職運動員或者參賽,這書都能成為你的心靈雞湯。凡是遇上低谷、臨場失準,甚至是太懶做運動,都能透過書中有系統的訓練,活得更健康。今次受出版社邀約寫書,其實我起初也有點遲疑,始終覺得自己文筆平平,未有本事。但最後還是決心走出comfort zone,由自己出發為別人帶來影響,希望別人也可以走出他們的comfort zone。

雅虎香港新聞

雅虎香港新聞