【彩虹店家】破除世人對中醫的六大誤解 彩虹標記現身香港中醫館:中醫從不認為性/別小眾需治療

【本文獲G點電視授權轉載,原文連結】

撰文:季安森

文字編輯:麥子

網站編輯:Beth

G點電視去年創建「彩虹店家資料庫」,在飲食、精品和身心靈商鋪一家家目不暇接之時,兩間中醫館——竹子中醫和柴胡醫館赫然在列,引人注目:中醫與性/別小眾?一邊是以中國傳統文化中的儒、釋、道思想為根的中醫;另一邊,雖然「斷袖」「龍陽之好」等鑑證明了中國自古已有同性之愛,但它畢竟違背儒家所謂的「三綱五常」。作為中華傳統文化最具代表性的精萃之一,中醫乍看之下與性/別小眾滿是衝突,甚至有傳說稱中醫曾以燒內褲治療同性戀。但如今,本台的「彩虹標記」毫不遮掩貼在香港的中醫館內,這叫人驚喜,也令人好奇:中醫是如何看待性別和性取向?中醫館如何做到性/別友善?

醫學從來與世變有莫大關係。G點電視查閱資料,訪問兩間中醫彩虹店家創辦人,以及幾位中醫師,為讀者破解以下六個關於中醫與性/別的誤解。

編按:G點2022年8月推出性/別小眾友善店家資料庫,讓支持性/別小眾的本地商戶加盟成為「彩虹店家」;到目前為止,已經有超過177間店家響應。

誤解一:中醫自古配合社會性別界域 嚴格區分男科婦科?

先破除最根本的誤區——其實中醫最初不分男女,婦科自宋代才出現。拋個書包,根據美國南加州大學Charlotte Furth教授在其1999年著作《A Flourishing Yin – Gender in China’s Medical History, 960-1665》中的分析,在「婦科」出現之前,中醫的身體觀與西方醫學一樣,同屬「一性模式」。雖然中醫傳統認為天經地義有男女兩性的存在,但其實從來沒能把男女身體的分別講清楚。在解釋人體時,無論是男還是女,體內均同時稟賦著臟腑、氣血、表裏等各種範疇的陰陽,並無二致,所以中醫的人體模型其實是一個單性身體觀。

「我們中醫有一樣東西叫做『辨證論治』。」竹子中醫男科的廖志星醫師說道。「就是看你身體有什麼症狀,這個症狀在反映你身體出現了什麼問題,然后根據你這個表現,去做一個判斷,然后再論治辨證,論治盡治。」

柴胡醫館的創辦人胡凱淋醫師也表示,即使現在,中醫也不嚴格區分男女。「在香港現行的中醫制度,其實我們可以分到的科,只有全科、內科、針灸和骨傷這幾樣,是不存在男科婦科。」她又補充道:「當然醫師可以標榜自己擅長男科或婦科⋯⋯但香港每個醫師其實都是全科醫師。」

誤解二:古中醫視同性戀為病 以燒内褲「治療」性傾向?

對古中醫來說,性別或許不重要,那性傾向呢?內地有養生博主聲稱在查閱醫典後,發現同性戀被中醫視作陰陽失調,會用「燒褌散」治療。「褌」即內褲,古人認為男女褲襠存有靈氣,具體做法是將内褲最靠近敏感部位的那部分,剪下來,燒成灰,用水煮溫服用。

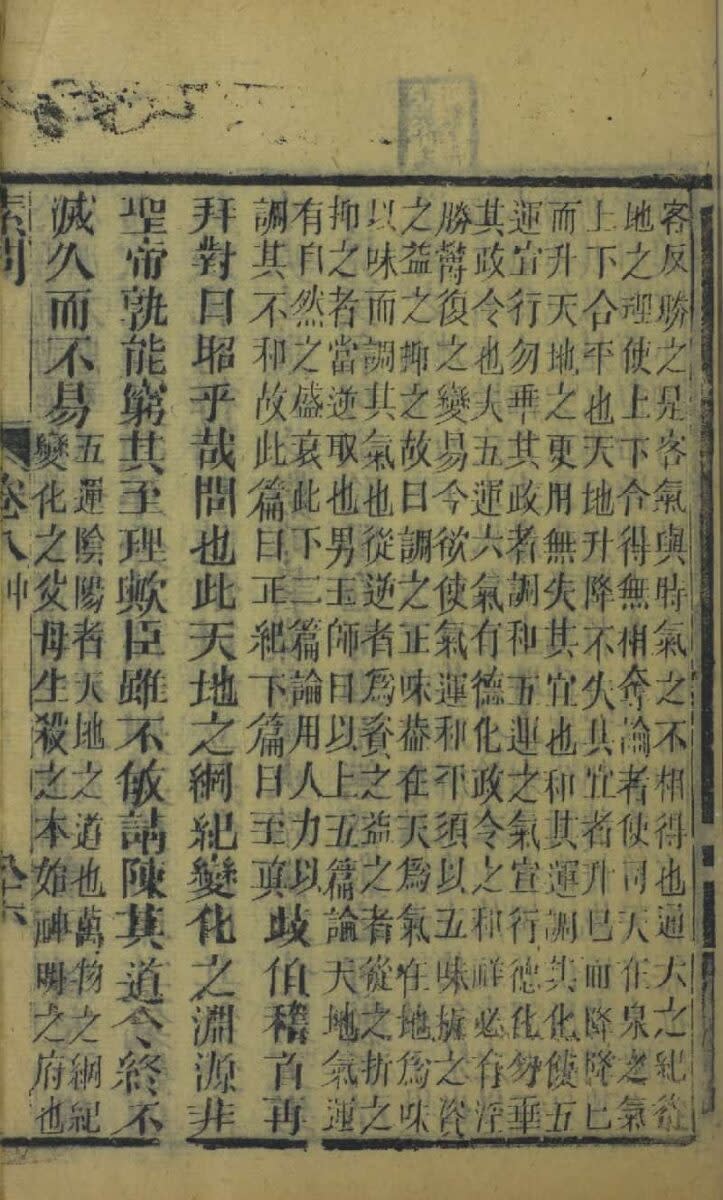

「燒褌散」本非用來「拗直」。此偏方最早見於《傷寒論》,用於治療「陰陽易」,即男女在感染傷寒、瘟疫後餘熱未淨,發生親密行為後傳染給對方的疾病。此偏方男用女,女用男,切不能同性互用。但該博主稱此方為古代中醫用以治療同性戀,暫未可考。

「這個我沒聽過⋯⋯可能我讀得書少。」廖醫師對此偏方笑了一笑,他認為中醫從來沒有針對性向的治療。「陰陽失調,是真的你身體上面的機能失調了。你不可以說你喜歡女人就偏陰,喜歡男人就偏陽,沒這個講法,對你身體的陰陽是沒有任何影響的。」

「我覺得應該是隨便拿個東西,看到它講得挺有感覺,就拿來寫了,」胡醫師說她無法從中醫典籍中查閱到任何關於性傾向的治療方法,「純粹叫這個為斷袖、龍陽之好⋯⋯跟疾病無關。」

編按:所謂「斷袖」、「龍陽之好」,皆為男同性戀在中國古代的別稱。前者出自《漢書.佞幸傳》,記載漢哀帝與董賢共寢,哀帝不欲打擾壓著其衣袖睡覺的董賢,遂斷袖而起;後者出自《戰國策.魏策》,記載魏王十分寵幸龍陽君,甚至下令全國禁論美人,以消除龍陽君擔憂他會變心的想法。

誤解三:陰陽等於女和男 性/別小眾是因為陰陽失調?

中醫講求陰陽平衡,但陰從不等於女,陽也不等同男。陰陽只不過是一個相對概念,不斷變化。如就方位而言,上面是「陽」,下面則是「陰」。而坊間將男和女分為「陽」和「陰」,歸因於傳統社會認為男性陽剛,女性陰柔;亦因為身體構造不同,男性比女性更容易產生熱量,所以將男人比作太陽,女人比作月亮。

然而,《黃帝內經》有云:「陰陽者,天地之道也,萬物之綱紀」,即陰陽構成萬物,男本來就是陽中有陰,女是陰中有陽。身體不同部分都可分屬陰陽,例如背部為陽,腹部為陰;臟屬陰,包括肝、心、脾、肺、腎,腑屬陽,包括膽、胃、大腸、小腸、膀胱、三焦,等等。

如此說來,所有人都是「陰陽人」,豈料「陰陽人」卻成為了雙性人難聽的俗稱,看來是以前群體無知的結果。雙性人天生具有不符合典型男性或女性身體二元概念的生理性別特徵,包括生殖器、性腺和染色體模式。

那麼當一位雙性人,或者跨性別等非二元性別的人士來到中醫館,醫師是否可以忽略性別去辨證論治?雙性人中醫師細細老師認為這正是中醫在面對性/別小眾患者時的不足之處,「手術未完成的跨仔都會看婦科,基本上看症過程中,他們和普通女性是一視同仁。但如果跨仔正在服用荷爾蒙的話,就需要考慮調整荷爾蒙激素的用量,否則只專注在中藥上,會治標不治本。」細細老師還舉了另一個例子:性/別小眾患者如果剛做了手術,中醫師若不了解,在治療過程中未必可以針對其手術產生的後遺症對症下藥。

「大部分中醫對此認識確實不足,讀書時也確實沒有涉及,因此性/別小眾在尋求中醫時,找到適合的中醫師比較困難。」細細老師說。

誤解四:教育存缺失 面對性/別小眾中醫就是比西醫差?

在香港要成為註冊中醫師,首先要完成不少於五年的全時間制中醫本科學位課程,其中包括不少於三十週的中醫畢業實習,然後才有資格參加執業試。

竹子中醫的廖醫師在江西中醫藥大學攻讀五年取得學士學位,五年前回港考牌成為註冊執業中醫師;柴胡醫館的胡醫師則在香港浸會大學完成五年的中醫學本科學位後,在香港大學再兼職攻讀了兩年中醫腫瘤學。在兩位醫師的教育歷程中,性/別小眾均從未被提及過。「完全不相關,因為性傾向和性別小眾,在中醫的範疇不是一個病,不需要治。」胡醫師說她對性/別小眾患者的關注,是行醫逾五年間所取得的經驗。

細細老師指出,中醫沒有內分泌這個概念,而且香港沒有中西醫合璧,所以中醫師只能用較不全面的認知來治療性/別小眾,導致有不足的地方甚至走錯方向。「中醫的這種基礎訓練確實少一些,但不代表西醫會很完善。」細細老師說:「例如我是雙性人,十個有九個西醫也不認識,不只是中醫有這個問題。」

竹子中醫的廖醫師認為,雖然中醫沒有內分泌的概念,但通過對五臟六腑機能的調理,一樣可以令患者內分泌系統回復正常。「中醫過了幾千年都仍然可以生存,在好多新病種、病毒病菌出現時,一樣可以處理到,就是因為不需要理會你的病是什麼。你有什麼症狀,就根據症狀分析。」

胡醫師則認為中醫只看表症是有弊亦有利。「優勝的地方就是好多事情不需要知道,就可以醫治了。患者不需要面對一個比較尷尬的局面:到底需要講多少?不講會不會出事?」

不過,胡醫師承認,在面對性/別小眾時,用藥確實要小心,例如正在進行性別肯定手術的跨性別人士,雖然中醫師不需要知道其手術詳情,但畢竟身體處於比較虧的狀態,用藥應柔和;又例如正在服用雌激素的跨女,用當歸要多作考慮,否則可能造成相衝,導致溫熱嚴重,出現例如口腔潰瘍、爆瘡、喉嚨痛、容易傷風感冒等後果。

誤解五:當歸只給女人?鞭只給男人?只是食物被「性別化」

北宋以後,婦科成為獨立科別,婦病首重調經,當歸逐漸被建構成為女性調經的聖品,四物湯(當歸、地黃、川芎及芍藥)是一個尤其重要的方子。李時珍在《本草綱目》上記載:「古人娶妻為嗣續也,當歸調血,為女人要藥,有思夫之意,故有當歸之名。」如此說來,「當歸」連名字都屬於女人,有妻子思念丈夫、盼望他能及時歸來的含義。事實上,這種食物被「性別化」的現象十分常見,例如虎鞭、鹿鞭、海馬等,就被坊間當成重振男性雄風的「神藥」。

雖然當歸確實能補血,各種動物陽具可補腎固元(也有研究指出它們組織成分不外乎是肌肉、血管、皮腱,與肉類差異不大,對加強性能力並無實質幫助)。但無論如何,它們只是被文化渲染上了性別意涵,坊間常認為它們專屬於某一種性別,屬於誤解。

「男士一樣也會出現肝鬱或者血虛的情況,也需要用到四物湯。」竹子中醫的廖醫師說道。「總之病有需要,你覺得可以用、有必要用,那就用,不需要被這些限制。」

胡醫師也表示,女人也可以縱欲過度,導致腎虧。但臨床上,廖醫師會盡量避免給女患者開含有動物陽具的藥方:「很多人未必接受到,男士都未必,因為味道很腥。」

誤解六:行業風氣趨保守?中醫館明明可以性/別小眾友善

位於新蒲崗的柴胡醫館,在藥櫃和牆壁上都貼有手掌大的彩虹旗標記,患者如果是自己人,細心留意便會見到。而原址中環、近期遷至銅鑼灣的竹子中醫御竹堂,雖未見彩虹元素,但較多員工本身亦是同志,而患者掛號填表時,可選擇表明自己的性傾向和性別認同,以免醫師問錯問題。

「當你填了Yes(是性/別小眾),我們也不會在處理你的過程中,做出任何歧視或嫌棄的眼神和動作。」竹子中醫的廖醫師說。

柴胡醫館的胡醫師認為,所謂「中醫傳統」「中醫行業普遍對性/別小眾持保留態度」等想法,是「世人對中醫的誤解」。胡醫師說:「由1998年開始,香港有了中醫牌照制度,開設了一個中醫的大學課程,那麼這一班畢業的年輕中醫,應該是四十多歲左右。他們整體對性/別小眾的意識和接受程度是好了,甚至在這一批人裏性/別小眾也有一定比例。」

兩間彩虹中醫館的創辦人都是同志,因而吸引了一定比例的性/別小眾群體就診,而且他們在篩選醫師和員工時,都會提前告知醫館會接觸性/別小眾的患者,以確保他們是對其持友善態度。竹子中醫的創辦人Jun Wong更會和自己的員工到同志酒吧,包括一些五六十歲的直男醫師。「接受不到的都被我炒掉了。」Jun開玩笑道:「這種態度是會融入我們的生活。」

雅虎香港新聞

雅虎香港新聞