【武漢肺炎大爆發】確診病例各有標準 中國一套、香港與世衛另一套

中國公布本周三(12日)新型冠狀病毒肺炎確診病例急增15152宗,累計上6萬宗,令人關注呈報準則變更。新增的1萬5千多宗確診病例有98%來自湖北省。該省衛健委昨早公布數字時,表示根據國家衛健委《新型冠狀病毒感染的肺炎診療方案(試行第五版)》,湖北省在確診病例以外,還有「臨床診斷病例」,為了與全國其他省份分類一致,從12日的數字開始,將臨床診斷病例納入確診病例。

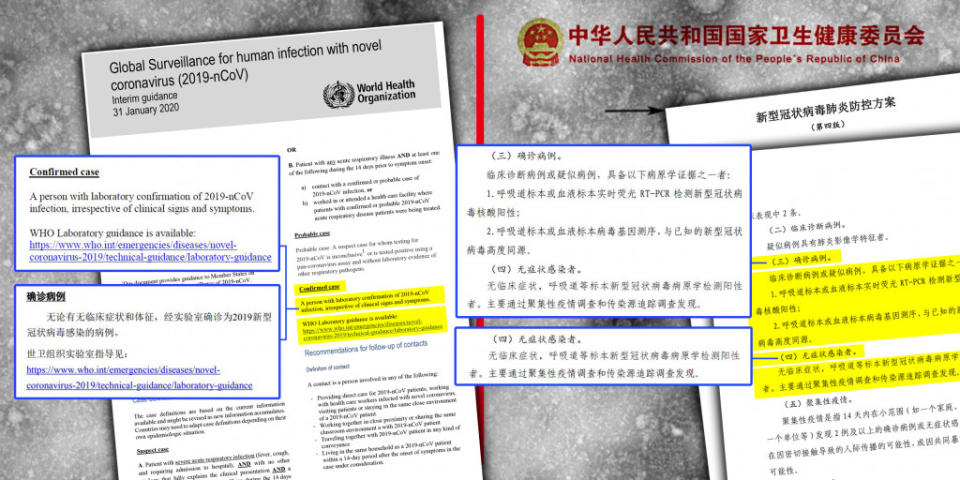

眾新聞亦發現,國家衛健委在2月6日發出的防控方案(第四版)指出,「無臨床症狀,呼吸道等標本新型冠狀病毒病原學檢測陽性者」被歸類為無症狀感染者,而非確診病例。

到底「確診病例」的定義有沒有國際標準?本港衛生署又是如何診斷確診病例?會否跟隨中國標準?衛生署回應:「(本港)確診個案為經化驗對新型冠狀病毒測試呈陽性反應的個案」、「截至2月13日,香港確診的53宗個案全部有出現病徵,暫未發現沒有病徵的個案。根據世界衞生組織有關全球監測新型冠狀病毒的臨時指引,經化驗確診的個案不論是否出現臨床徵狀亦需計算。」

世界衛生組織在1月31日發布的臨時指導文件,將確診病例定義為「無論有無臨床症狀和體徵,經實驗室確診為2019新型冠狀病毒感染的病例。(A person with laboratory confirmation of 2019-nCoV infection, irrespective of clinical signs and symptoms.)。中國標準則是另一套。

翻查中國國家衛健委發布的防疫方案,1月22日發布了第二版防疫方案,在病例定義上分為疑似病例及確診病例。1月28日發布第三版,新增「輕症病例」及「無症狀感染者」,兩者均對病毒測試呈陽性反應,但不列作確診病例。兩者分別在於:輕症病例指臨床症狀輕微、無明顯肺炎表現; 無症狀感染者沒有臨床症狀(例如發熱、淋巴細胞數減少),但各省市及國家衛健委,均沒有透露這兩類病例的數字。

本身是醫生的公民黨立法會議員郭家麒較早前接受《蘋果日報》訪問指出,根據流行病學,不論患者是否出現病徵,只要受到病毒感染,在病毒測試中呈陽性反應,便屬「確診」個案,「(確診)係睇患者有冇病毒,唔係有冇病徵,呢個係全世界嘅共識,一向都係咁做……之前嘅SARS、MERS都未聽過會咁做。」

及至2月6日,國家衛健委再發布第四版防疫方案,將湖北省的病例分類獨立處理。湖北省病例分為:疑似病例、臨床診斷病例、確診病例、無症狀感染者;湖北以外省份的病例則沒有「臨床診斷病例」。 臨床診斷病例的定義是「具有肺炎影像學特徵」的疑似病例,即以電腦掃描(CT)顯示有肺炎特徵者。新華社當日(6日)報道,武漢大學中南醫院醫學影像科副主任、教授張笑春提到病毒檢測結果有「假陰性」的可能,「CT檢查方便、快捷、直觀,在基層醫院易於普及。雖然CT只是輔助診斷手段,但在防控形勢嚴峻的今天,武漢等地區的防控必須採取『不放過一個』的非常規手段,減少交叉感染。」

湖北省衛健委公布11日病例數字時,才首度透露全省當日新增4890宗「臨床診斷病例」,累計共有10567例,12日增至13332例;累計確診病例48206例(含臨床診斷病例13332例)。湖北省錄得單日最多確診數:14840宗,同日中共換馬,湖北省委書記蔣超良、武漢市委書記馬國強雙雙下台,換上習近平親信、前上海市市長應勇及前濟南巿委書記、湖北省委委員、常委王忠林。

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良昨日接受港台節目訪問,認為內地更新呈報標準可更真實反映感染情況,是好事,籲港府認真了解這次調整的呈報標準。他並指,病人湧現之下,醫院未能為所有人做病毒測驗,所以將臨床診斷病例歸入確診病例讓人更準確掌握疫情。

觀看原文: 按此連結

雅虎香港新聞

雅虎香港新聞