有一種堅持:美國專訪白先勇 孤獨的寫作才是真實

My first answer therefore to the question, “What is history?” is that it is a continuous process of interaction between the historian and his facts, an unending dialogue between the present and the past.’ By E. H. Carr

從聖塔芭芭拉巿China Pavilion中菜館吃飯後,攝影師曾漢棟駕車送白先勇回到家門。作家敏捷的走下來,跟我們握手道別。一轉身,他從小屋前斜斜光影沒入黑暗,日間紫紅及白色的花兒都看不到了,他像走入暫時落幕的舞台。

記者:冼麗婷

著名作家生活的一切,在別人眼中,都是戲。只有孤獨的寫作,才是真實。筆下深情,外人難以了解。猶如他看見很多人都不太理解父親白崇禧當年拒絕出兵淮海會戰的前因後果,對父親跟台灣的關係及生活,亦所知甚少。

替父親寫傳,白先勇最少堅持了二十六年。父親視民國是始終唯一的,一段軍事的憾恨,對國家的深情,由兒子再寫。

開始

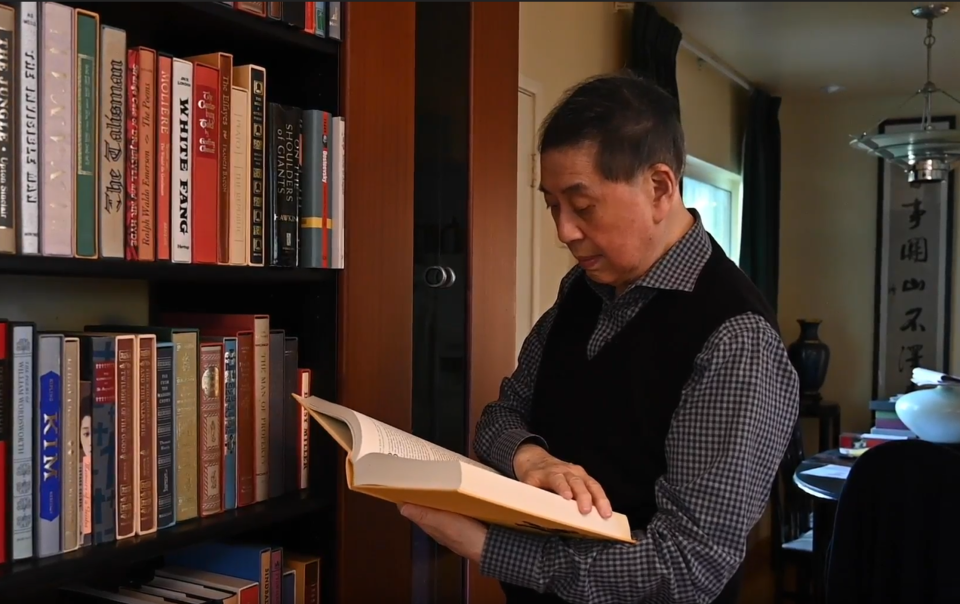

十月份加州遍地陽光,聖塔芭芭拉漁人馬頭,晚風送爽。記者到訪白先勇,有一刻,見他在屋中地庫老車旁的書架找一本舊書,那種安然,跟作家筆下悲歡離合,是兩種世界。悠然與精采,生活與文字,在於白先勇,如歌如戲。

這一次,他堅持寫的,是革命、理想、分歧裏面的元首與將領,那可是很有厚度的過去。白崇禧與蔣介石的恩恩怨怨,對對錯錯,白先勇與歷史學者廖彥博合著《悲歡離合四十年——白崇禧與蔣介石》,寫一個他與學者眼中的版本,今夏出版。

蔣介石與白崇禧,一個是總統,一個是國防部長。從北伐、統一、抗戰到國共內戰,兩人合作又離離合合的歷史,從過去糾纏至今天。既是作家也是兒子的白先勇,沒有低估為父親寫傳之難度。堅持這麼多年,去資料館,去找資料,去看資料,去訪問,去閱讀,去思考,足足一截的人生沒有離開這問題。

白先勇如何寫父親的傳記,是一種寫作的堅持。首先,真實歷史的劇力,由文學家表述。記者一個訪問,看三個人的說法,就有三重的曲折與精采。

蔣介石祭悼 第一個到場

「到最後,蔣介石對你父親還是欣賞的?」記者問白先勇。

「這個很複雜,他知道我父親軍事的才能,但是他對他的恨,對他的怨言,沒消過。我父親過世的時候,很隆重,軍禮,國葬。蔣介石第一個先去祭悼,也獻了花圈,也鞠了躬祭悼。」

這一幕,現在回看,在作家兒子眼中,不管一國元首,人性、恩怨,總是錯中複雜。也只有他看得到,蔣介石對白崇禧,今天公開祭悼,明天心中恨意又燃燒在筆下的日記紙。

「當時你在?」

「在。第二天,他的日記裏面,他這個人啊,又抱着恨的講一頓,非常恨的講了一頓,哈哈。當時,我父親過世了,他還沒有(消恨)⋯⋯。」在父親喪禮上看見蔣介石行為,又從日記看見蔣介石的心事,把一國元首的裏裏外外都看一遍,沒有比寫這種真實故事更精采的。

1966年12月10日,悼念會的第二天,蔣介石在日記裏寫:「昨晨往吊白崇禧之喪,其實此人為黨國敗壞內亂中之一大罪人也。其能在行都如此善終⋯⋯亦云幸矣。」

「他(蔣介石)又不能不去。」記者說。回到現實,常言,人生如戲。

「不可以。我相信他去的時候,臉上也很哀戚的,很悲哀的,我想很複雜的。他去的時候,他會想到跟父親幾十年,一起打天下,給父親那個軫念勛猶, 就說,有很大的功勞,我想這個是他很認真的一面。我相信他會感覺到,一起革命,(現在)死掉了。我想悲哀有的,也是真的,但是完了以後,那個恨也是真的。」英雄將相,恩恩怨怨。

「其實這一段,很難寫。」記者相信,難在理解與拿捏。

「很複雜的。」

「作為一個作家,你寫這個⋯⋯」不用再問了。

「這個最有興趣。」白先勇接着說。難,也是寫作有趣的部份。

「因為是你父親,你拿捏得很好了,你知道他怎麼想。」

「我知道。」

「然後你看見蔣介石的日記。」

「對。」當寫作時很感興趣,這也會是其中一種閱讀感覺了。寫得好不好,當然交由讀者說,「我很如實、據我的了解寫下來。」

歷史有感情 但不能有ambiguity

仰不愧天,白先勇到訪南京之時,對父親這種想法特別深。對於小說家來說,感情這東西,能不能放歷史?是不是只放創作裏頭?

「寫歷史,是完全不同的筆法,歷史要寫得很清楚,很strict forward,很清楚的寫出來,不能有ambiguity 模糊呀,但是創作就是很多不同的看法。」

「會不會有負擔?怕寫歷史寫得太清楚,就不吸引?」記者問。

「不會。寫歷史,你的筆調也很重要,其實最好的歷史,中國人從前是文史不分的。歷史作家,像史記、漢書,這些也是文學作品,很多歷史書也是文學作品。」邱吉爾寫的《第二次世界大戰回憶錄》(The Second World War)就讓他得了諾貝爾文學奬。

「有沒有感情?」記者問白先勇。

「有呀,歷史也有感情呀。歷史作品也有作家的看法,很重要,一定要有他自己的看法,自己的感受。」寫父親的傳記,當然跟創作有不同。「創作很重要的一點是想像力,比較自由,全是個人經驗,你的想像,你的感情。我寫父親的傳記就不是了,寫傳記,第一,因為我父親跟民國史,等於重頭到尾,一生跟民國史接起來,他的一生就等於民國史一樣。所以我要做很多資料,寫下來要有根據,不能隨便寫。」

感情與人性,文史皆有。對父親一部傳記的堅持,是時間的付出,幾多心力,或許,連自己都計不清楚。堅持漫長的資料搜集、閱讀與了解,至圓融之境,不慌不忙,就是享受寫作之時。聽過父親的陳述,也見過蔣介石和看他的日記,白先勇堅持,是基於對書中兩個人物的掌握。

「 蔣介石的日記,他每天都寫日記,寫了很多心裏話,對這個人怎麼樣,對那個人怎麼樣,很有意思,平常看,你看不出來。」蔣介石的日記放於美國史丹福大學胡佛研究所圖書檔案館,解封後,白先勇把寫及父親的部份,複印出來。近年,他也把父親一些遺物,包括私人信件、照片、勳章及手記等,捐給胡佛圖書館。

「我發現,原來蔣介石對我父親的看法,心裏的想法,跟他表面的,差很遠。」誰人能在誰人的日記出現?從表面到內心,這是白先勇寫蔣介石日記有趣的地方。白崇禧在蔣介石日記裏面出現,代表了兩人的一種關係。「對,他寫日記有關於我父親的,寫的很多很多,所以從這個地方看得出他們兩人的關係。」白先勇說,這裏面有很重要的發現,他在新書嘗試分析。

九四年退休後 堅持為父寫傳

下決心為父親寫傳並不容易。白先勇1994年退休,退休前,已想為父親寫傳。因為他看當時寫關於父親的文章,跟真實有很大距離,希望有很嚴格的歷史學家來寫父親的傳,「可是等來等去也沒有,我就想,自己來吧。所以1994年開始,但之前也有準備,到處去收集關於我父親的資料。」

他到檔案館,還有圖書館,也到中國大陸、台灣,還訪問了一些白崇禧以前的老部下和親友,「我到處去收集資料,看好久,看了好多年。」 看資料,他會親身去,也有託人去找,包括台灣的中央研究院,國史館,近代史研究所的檔案館。有一個研究生,替他到國史館找了不少資料。後來又遇到對民國史非常熟悉的歷史學者廖彥博,跟白先勇是《止痛療傷-白崇禧將軍與二二八》的共同作者。

《父親與民國》、《止痛療傷》及這個夏天出版的新書《悲歡離合四十年-白崇禧與蔣介石》,是白先勇為父親而寫的三部曲。新書《悲歡離合四十年》,他跟廖彥博也是共同作者。廖彥博找了很多史料,「比如說,他找到我父親跟蔣介石互相的電報、信件,共有兩千多條。」全書約三十萬至四十萬字,歷史資料部份,由廖彦博負責,約佔全書五分四。其餘不到十萬字,是關於白崇禧在台灣的部份,由白先勇負責。

十二至二十五歲與父親一起 第一首資料

「因為父親在台灣這一段,我跟他在一起的,所以等於說我是第一手資料。」 按白先勇說,大概從十二、十三歲開始,至他離開台灣到美國讀書,大概是二十五歲。「我中學、大學的時候就跟他在一起,所以他最後在台灣的十七年,是完全親眼看到的,所以比較知道他最後的生活。」他到美國讀書以後,父子仍有書信往還。

「到我教書的時候,我就看了很多報告,很多報告有很多誤解,大家不了解,為甚麼我父親拒絕指揮徐蚌會戰(淮海戰疫),就把徐蚌會戰失敗的原因都推到父親身上,說父親按兵不動,不派兵去救。他認為完全不對,我父親第一時間,很快就派了王維軍團,我裏面也有寫了,12萬人很大的軍隊,到徐州去,沒想到走了一半,走到安徽那個地方,就被共產黨包圍起來了,就殲滅了,所以這也是謠言,說我父親按兵不動,我父親的兵都操過去了,後來又調了兩支軍隊過去。」

父親跟他細說淮海敗仗因由

如白先勇所說,父親為民國打了一輩子的仗,戰至最後一兵一卒,將軍堅持,退守台灣之時,卻投閒置散。很多行軍受命的委屈,父親也曾向兒子說過。「我在大學的時候,他跟我說的,為甚麼不去指揮,而且為甚麼會敗那一仗。」寫作,跟理念很有關係。父親口述的歷史聽多了,再加上後來看到的資料,心裏有了堅實想法,不能不寫的意念誕生了,時間越長,越是不想放棄。這也就是兒子堅持為父親寫傳的原因之一。

作為兒子,替父親平反,一定有難處。「我當然要替我的父親說話,但是我有所本,有歷史根據的,不是隨便講的。」他認為這是對民國史很重要的一段軍事史,「這是一段軍事史,歷史學者都講了,國民黨敗給共產黨,主要是軍事上先失敗了,軍事上幾個大的戰略失敗了。」

父親對兒子的親自口述,在白先勇眼中,是一筆沒有寫好的民國軍事史。「我父親他講過一句話,他說『蔣總統是很重用我的,他自己承認的,可是我有些話他沒聽』,我想他說有些話沒聽,大概就是指東北那個四平街這一戰,還有淮海戰役,他提出了戰略,蔣沒聽,這很重要,很大的轉折。」

回頭說,蔣介石與白崇禧的行軍合作,一個總統,一個大將軍,「兩個好的時候很好,不好的時候就分開了。」白崇禧與蔣介石的關係,北伐、抗戰、國共內戰、到台灣,每個階段他們都有不同變化,「蔣介石對我父親呢,一方面很重用他的。北伐時候他是(國民革命軍)參謀長,那是很重要的,等於是最高的軍師幕僚長,兩個人北伐很成功,一直打上去,打打打打,我父親是最後完成北伐的一個人,最後帶軍隊進北京的時候,我父親進去了,然後從北京一直打到山海關,整個,等於統一中國了。」

這個時候,白崇禧所屬的桂系澎脹起來了,兩廣、湖南、湖北、北平天津也有桂系的勢力,加上北伐時候又立了大功,後來蔣介石感覺受到威脅。

「功高震主,中央就跟桂系打起來。蔣桂戰爭,白崇禧措手不及,被通緝,後來,他就從天津坐船逃到香港,然後再回廣西。中央跟廣西對峙,廣西跟廣東連合起來,差不多等於是半獨立的樣子,六年。」

好的時候稱健生 不好時叫「桂逆」

後來日本打進來了,蔣介石是蔣委員長,號召抗日,又來邀請白崇禧抗日,兩人又和好了,還給他(軍事委員會)副總參謀長,很高的職級,等於Chief of Staff。抗戰時期,兩人關係很好。

「他倆關係好不好,從他日記看出來,他日記跟我父親很好的時候,叫我父親外號,我父親叫白崇禧,外號是健生。跟他很好的時候,就是健生健生這樣,不好時候,就是廣西子,廣西佬,桂逆,反派,逆就是叛逆(白崇禧稱蔣介石為蔣總司令、蔣委員長、蔣總統)。」

積小勝為大勝 空間換時間

日記有記錄,蔣介石經常跟健生商量這個,商量那個,很器重,白先勇說,白崇禧是戰略家(strategist) ,「他提出抗日戰爭很重要的戰略是積小勝為大勝,以空間換時間,以游擊戰扶助正規戰,跟日本人做持久戰,把日本人拖垮,我父親在武漢軍司會議上提出來,後來就變成了抗日大原則,這就是蔣介石後來採用的大原則。」據白先勇在《八千里路雲和月》裏頭說,這些戰略,是比毛澤東早一點提出的,但他認為,兩人的見解,沒有相互影響。

「所以抗戰的時候,蔣介石跟我父親的關係可能是最好的時候,抗戰完了,國共內戰了,又變了。」白先勇看國共內戰敗了下來,跟他們兩個沒有合作得很好有關,第一個是東北1946年四平街戰,林彪敗了,往哈爾濱撤退,「我父親建議說,一直追上去,打到哈爾濱,把林彪軍隊趕出東北,蔣介石沒有聽,自己停戰。後來林彪反過來把東北打下來了,從那個時候開始,骨牌效應,後來敗了。」據說美國要蔣介石在東北停戰,最終共產黨敗部復活,形成國民黨無可挽回的形勢。

白先勇說,徐蚌(淮海)會戰敗因,是因為快要開戰之時,蔣介石看劉峙不成,又需白崇禧回來指揮。白崇禧注重戰略,看部署都錯了,軍隊不應該在徐州,應該在蚌埠的,而且徐州部屬在鐵道兩邊,很容易給共產黨切斷。第二個原因,參與徐蚌會戰的長官司令,都是蔣介石的天子門生,白崇禧知道,跟他沒有淵源,很難指揮,更重要是,他知道蔣介石因為這麼重要的一仗,會親自回來指揮,蔣喜歡越級指揮,在南京遙控,在東北也是,司令無所適從,所以他拒絕了,「因為我父親知道,這樣子打,一定敗的。」

「但是作為讀者,我想問,下面的人,能拒絕、不接受上級命令的嗎?」

「從我父親的觀點來看,我告訴你這個戰略,你不聽,然後你把我的權分開了,現在你要我臨時進來,一看,等於是個火坑,你都跳?我父親那個時候真的很難決定的,但是我父親很明智很明智,他看出根本是一盤敗棋。」

蔣、白兩人也曾一起打天下,但拒絕總統命令,也是難以想像。「這一次,因為這個責任太大,我父親從來沒有推的,再難的仗他都打的,但是這樣看已經是輸定的。」他說,像他父親那個位置,有權可以拒絕。

「是嗎,軍隊可以這麼做嗎?」記者問。白先勇給再深的解釋。

「平常的戰爭,一定去的,這個戰爭,臨時再叫你去,而且不是蔣介石自己發的命令,是國防部長何應欽,跟參謀部長顧祝同,他們覺得這個劉峙沒法指揮,所以跟蔣介石建議,要我父親去。我覺得我父親這一次是最艱難而最明智的,最wise 的一次決定,因為如果他去的話,打敗了,整個國共內戰那個責任落在他身上。我跟你講這樣打你不聽,要我去打你的敗仗?對不對?」

當時候蔣介石已經是總統了。但在軍伐的年代,中央與地方勢力,關係微妙,聽命不聽命,也是一個時代的形勢。白先勇說: 「你要看什麼情況的,也不能說完全聽你的,有些戰略,你不聽話,我就可以這樣的……」不聽命當然有後果,「所以他兩個關係很不好了嘛,後來,蔣介石很生氣嘛。」國民黨最後敗掉給共產黨,他看父親跟蔣介石的矛盾是很重要,如果他們能像北伐跟抗戰那樣子合作,結果或會不一樣。

民國是父親一生始終唯一的

從日記所顯示,白崇禧來到了台灣以後,跟蔣介石也沒修好過。白先勇認為,父親一生都為了民國,所以他不去別的地方,他想,老死異鄉,是父親完全不能接受的。最後,民國那個地方,他就去了,這是他一生始終唯一,他的信仰。

「我父親去台灣,就是跟中華民國共存亡了,因為他去台灣就是1949年12月30號,那個時候台灣很危險,風雨飄搖,因為韓戰還未起來,中共隨時要渡海了,我父親可以不去台灣的,有些桂系的將領,很多將領就在香港停下來了,或者像李宗仁他們,他可以到美國來,或者到回教國家也很歡迎他的,但他沒有去。而且他也知道,蔣介石對他也不是很好的。」

最終,白崇禧還是到了台灣,得不到蔣介石信任,還被特務跟蹤,生活很不愉快。一個將領對民國終身的堅持,卻換來不合理的待遇,不受尊重,這是作家兒子堅持為父親寫傳的原因。

用特務跟蹤父親:「太小了」

「 他生活,很平常生活,但是內心,我想,還有很不愉快的地方,就是蔣介石後來派特務跟蹤他,一直跟蹤他,一直到過世,很多年,這個你當然覺得很受侮辱嘛,他是一個身經百戰,很有功勞,對民國,國民黨,打了那麼多仗,都是北伐,抗戰,北伐是他最後打進來的,抗戰他都參加的,國共內戰,他打到最後,跟林彪在廣西打到最後一兵一卒,這樣一個軍人一生,最後你用特務跟蹤他,我覺得,太小了!你跟蹤一個大將軍,找特務去,不知道去防他甚麼,人都去台灣了嘛。」特務跟蹤父親的事情,他很早就知道了。

「你看到過(特務)沒有?」記者問。

「看過。」

「這麼明顯的。」

「這麼明顯,他就在我們街口,用一個車子跟。」

「那時一家人的感受都不好了?」

「那當然了,你到那處他都跟着你。」

白崇禧曾寫信給蔣介石抗議。父親丟不下的,兒子也一樣,用了幾乎一輩子的時間,才能慢慢領略父親與民國,人在歷史裏,憾恨在於錯失的機會,與及不能扭轉過來的局勢。寫這一部傳記,「難寫,難在拿捏這個分寸,而且他們(蔣介石與白崇禧)兩人是很複雜的關係,你要講清楚不容易的」。

美國寫書比較安靜

這幾年要寫成父親的書,白先勇感覺美國加州的家,寫作環境比較安靜。「回美國以後,比較安靜,台灣朋友比較多。在美國寫書,整天,都是為了這幾個鐘頭去準備。有時六、七小時,寫不好,就放下來。」寫父親傳記的生活,是全身投進去的,有需要會寫到早上五、六點鐘。「今次篇幅不是那麼長,不過要看的書也多,前面那一本也是花了很多時間。」

大作家也要過人的生活,堅持寫書,也要吃飯。從上海來的前教學助理,對老師很愛惜,一兩個星期就會做菜給他,有時包好多餛飩,放在冰箱,夠他吃兩三天。其實,白先勇很多時都自己做菜,上海菜、淅江菜都懂得弄。平日一個人吃飯,也會弄兩三個餸。

在聖塔芭芭拉的碼頭,記者就看過不少釣魚的人。大作家喜歡吃新鮮sea bass(雪魚),「有時候在oven裏面烤一烤。」其他菜式:咖喱雞,放了醬油的鴨子再加木耳、金針,「慢慢煮,然後放麻油,幾好食。」

寫作人中,白先勇性格屬於很開豁,愛熱鬧,有朋友來美國探他,就愛到巿內China Pavilion吃飯。平日一個人,他懶得去點一個人的菜。到了今年七月便八十三歲了,他每天在家附近以走路鍛練,體形清減了,兩脥紅潤,從外到內,都有讓人愛閱讀的氣色。

所慕者 是扭轉命運的魄力

出身、經歷、修為,經常與人接觸,不斷推進的作家,無論訪問多少次,每一次,都是寫不完的事情。他推崑曲多年,所慕者,生可以死,死可以生,是一種扭轉命運的魄力。翻動過去,不論文化還是政治,寫得出父子時代幾生人的過去,沒有堅持的膽量,那能成書成史。

白崇禧1947年以國防部長身份到台灣就二二八事件宣慰。「你覺得當時(對國民黨)的仇恨,到今天還存在嗎?」記者問。

「 還存在,存在於某些人身上,因為現在台灣人把這段歷史都在選擇的寫,我父親的這一段就不見了。」無盡的問題與答案,可以由此而起。要打開這樣的篇章,寫的與看的,都要好好準備。過去與現在無止境的對話,文學家面對父親的角色、蔣介石的角色,越是着緊父親,越要冷靜。這一場寫作,本身就是如戲的歷史。

雅虎香港新聞

雅虎香港新聞