三個前記者開「胡‧說樓市」專頁 創業初期冇糧出 驗樓「是其是,非其非」不賣帳

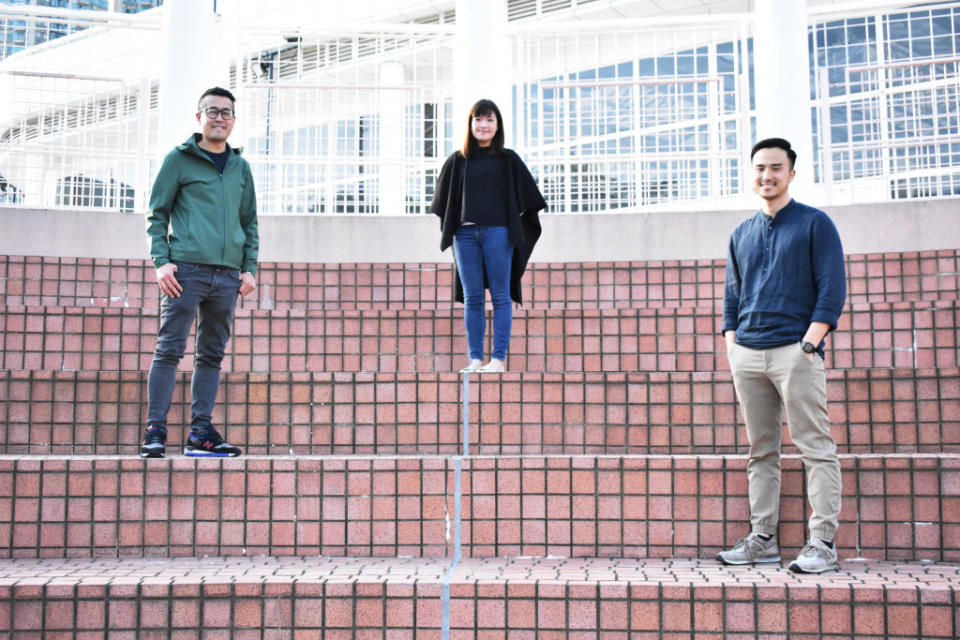

做記者,日做夜做無時停,當熱誠與滿足感隨歲月磨蝕,記者如何再闖出一條新路?三名前財經記者包括:有線皇牌節目《樓盤傳真》主播胡國威、賀慧恩和陳迪麟,因面臨「應不應該繼續做記者」的樽頸,最後決定辭工,一同在社交媒體創業,在Facebook創立「胡‧說樓市」專頁,自製圖文影像、不走KOL路線,嘗試用專業的態度為網民解答樓市問題,也延續他們的記者路。

現時有近萬人追蹤的「胡‧說樓市」內容廣泛,由本地樓盤到外國投資、帶著驗樓師由天花、瓷磚、門框、牆腳,驗到玻璃窗上的一條10cm扣痕;還會自製節目教人甚麼是按揭、買樓貼士;當然也少不了樓市政策懶人包,由首置上車盤「煥然懿居」的申請須知到拆解林鄭月娥的語言偽術,一覽無遺。

開業近一年半,三人由原本無糧出,到現在每人每月可支薪約2萬元,雖然人工少過昔日做記者,但就可以大講創意與堅持,不單解答網民對買樓租樓的疑問,在驗樓環節更講到明「是就說是,非就說非」,不會胡說、不會賣帳。他們接地產商的廣告,一定向網民註明那是廣告。當日做記者的底線,也是他們的初心,沒有改變。

真係唔怕得罪地產商無運行?抑或,發達緊要呀?

「胡‧說樓市」即「胡國威點樣講樓市」,胡國威(阿威)是創辦人也是生招牌。阿威曾在有線電視工作近13年,是《樓盤傳真》的主持人、副助理採訪主任。與大多記者一樣,「辭職」和「轉行」的念頭曾經在阿威的腦袋縈繞,「13年裡面,做到第6、7年其實感覺已經有點樽頸,記者生涯開始的時候你會飆、飆、飆,飆得好快,去到某一段時間覺得工作千篇一律。」13年裡,阿威念了個法律學位,學成時他已做了9年記者,掙扎一輪,最終還是不想從零開始,終做記者到第13年。

2017年,有線母公司九倉集團宣布撤資,阿威開始萌生去意,「那時有少少危機感,諗緊:我仲可以喺呢行做幾耐呢、以後仲可以做成點呢,都要想出路。」

當時關於有線電視去向的傳言滿天飛,其他媒體有向阿威招手邀請他跳槽,同行以為阿威有好路數而辭職,沒想到阿威最終拒絕各大媒體的邀請,選擇自立門戶講樓市,「做生不如做熟,為甚麼我不留在舊的,我要走呢……是希望趁未到40歲,還有些能力去試,可能我去到40、50歲的時候,沒有這個動力,就把心一橫去試。」2017年9月,阿威遞信辭職,跳出公仔箱。

專頁與中原地產合作,推出共有13集的「按揭一年班」節目,這一集主要講解按揭轉介:

面對傳統媒體萎縮、新聞碎片化及外判、薪水微薄等傳媒現象,阿威的另外兩名行家,記者資歷逾15年的賀慧恩(阿沙)、入行約6年的陳迪麟(Henry)在原有位置上亦看不見未來。

阿沙感覺到不能再突破,「由揦手唔成勢,到或者叫手到拿來,會覺得好似有啲乏味。」Henry則有感入行第2、3年已經出現樽頸,「凍薪好灰,捱不捱到將來裁員?傳統傳媒,我見不到有亮光在前面。如果我真的捱得過,又會不會夠長命上到中層、管理層?我見到不少中、高層,被裁後找不到工作,外面不會再有能力去請一個薪水那麼高的人,到時又放不放得下身段去接受更加低級的職位?」

阿威表示有同感,他也曾懷疑「點解自己咁兜踎」入行時月薪僅得7000元,當同學拼搏數年已有2、3萬元時,他還停留在1萬元,「人工咁低,仲要凍薪兩年,真係灰到慘絕人寰。自己又唔喺唔努力讀書,細個都話知識改變命運,但點解傳媒呢行唔係咁?」

本來阿沙與Henry只是兼職在背後默默支援阿威,2017年12月兩人膽粗粗辭去全職,與阿威一同闖天下。回想當時,阿沙笑言:「我哋三個都未結婚,冇仔女,生活費很limited,勉勉強強都可糊口,就試下啦。」

專頁找來室內設計師講解如何用16萬元,將323呎的公屋單位裝修成別樹一格的蝸居:

創業,能令人走出comfort zone,卻是另一道難關。

「胡‧說樓市」開頁已近1年半,初期3人每人投資3萬元,買相機、腳架、反光板、穩定器、剪輯軟件、還要付辦公室租金、水費、電費。創業頭半年,三人一蚊收入都冇。十多年記者,好不容易捱到離職前月薪約3萬元,然而創業半年後才有糧出,每月卻只有約2萬元。阿沙說:「你話會養得我哋好飽咩,唔會囉,成日都好肚餓!以前打工就話30號有糧出,而家係諗緊30號會唔會有。」至於目前的收入、開支、賺定蝕,胡國威稱:「比較難統計,收入又有點浮動......」

三人後悔了嗎?樽頸又消失了嗎?

以前是記者前輩,現在是創業新手,在這個重新學習的過程裡,雖偶然沮喪,更多是親自落手落腳的新奇與成長,沒了那種工作多年而麻木的乾涸。阿沙坦言,現在他們還處在「摸石過河」的階段,河這麼大,摸的還是剛踏出去那幾塊,「眼前給你的問題天天都多,我需要處理、解決、在錯誤裡學習。以前只是做好一份工、寫好一隻故、做好一個採訪,現在還有我應該怎樣跟客戶交涉、怎樣應對Facebook,再沒有一個大機構在後面替我們做backup。一些挑釁的留言怎樣處理,很多學習,你永遠都像個初哥。」

阿威在電視台做主播的時候,坐著載有攝影器材的公司車到處採訪,身邊跟著一個攝影師,每個星期搜集資料、約訪問、影示範單位、去新盤、寫稿、拍攝,無限循環。現在他在中環做完訪問,走去屯門拍攝,再去沙田,出出入入都是巴士、地鐵,背著沉重的器材一腳踢,但阿威仍然滿足:「原來出面的世界很闊、很大,出到來發覺還要照顧很多其他事情,包括一開始我們沒有人做technical的剪片、製圖、怎樣拍攝都要重新學過,這些都是新的範圍,其實在突破自己。」一手包辦所有事情,也讓他明白過往電視台裡其他人的難處,原來剪片、製圖,一點也不簡單。

阿沙雖然做過財經版,但未接觸過樓市,甚至未買過樓;阿威之前雖然有Facebook,但只用來看別人發布的內容;三人還要學習一個全新的領域:如何營運一間公司。阿威說:「公司行政的事情,由最簡單會計,我數學是零雞蛋,怎樣去做,不懂;怎樣去入數,不懂;怎樣處理一盤數目,不懂。很多事情都是透過一路做、一路學、一路錯,去摸索出來。所謂樽頸沒了,看多了其他事情,眼光擴闊了。」

驗樓師詹濟南講解玻璃崩花的嚴重性:

同行前輩常問他們的Business Mode是怎樣,三人都不懂回答,人們質疑三人到底是否懂得做生意,別人不看好的目光曾經讓阿威很沮喪,甚至懷疑他當初的決定,這時阿沙便鬧醒他,提醒他回想創業的初衷。

「胡‧說樓市」的收入來源主要是供片給其他機構,例如YAHOO、中原地產等,偶爾也會應地產商邀請拍攝廣告節目,或是替企業員工做公關訓練,傳授應對傳媒的技巧,以及替企業做內容行銷。阿沙說,還未有穩定的收入來源,與其他機構的合作亦可能會隨經濟環境改變而中止,但充滿危機感的心態,會讓他們一直向前。

社交媒體的互動性強,專頁經常收到觀眾的問題,造就三人與觀眾你問我答的共同學習。有網民問,租了8年樓,看中一個樓盤,繼續租屋還是買樓好?阿威便會幫忙計算本金、供樓利息,與原來租金相比,是否有能力負擔。又試過有個網民以舊樓換新樓,舊樓那邊還沒收齊訂金,但已經簽了新樓合約,最終舊樓那邊撻訂,該名網民沒錢交新樓的訂金,走來求救;還有個後生仔與家人同住居屋單位,已補地價及繳付全部款項,卻因樓上太嘈吵而想搬遷,他向阿威交代手上現有資金的數目,祈求一個辦法。

阿威說:「他們會相信你,當你是朋友。」所以三人會回覆帖文的每個留言,回答Inbox的每個問題,假如他們不懂回答,便會代網民詢問專業人士。如果發現有很多人疑惑的問題,就成為題材,分享給大眾。

專業分析是賣點,阿威做記者儲下的人脈大派用場,驗樓師詹濟南(詹Sir)是其中一人,幾乎是「胡‧說樓市」的第四人。

最近詹Sir驗了嘉華地產旗下、位於啟德的「嘉匯」,從客廳到浴室一一指出問題:露台門框的內側玻璃被窗框阻擋,難以清潔,但解釋這是發展商為了防水而將兩截趟門安裝太貼;窗口少量崩花需要更換;主人房工作平台的門柄與門框貼太近,關門時容易撞到手。業主投訴浴室裡懸掛浴簾的鐵通過於鬆動的問題,詹Sir就在影片中解釋了是誤會。驗樓期間,發展商派職員跟出跟入解釋及修補,有觀眾戲言:「發展商都怕咗詹Sir。」就算發展商不主動派人解釋,有時阿威留意到的問題,也會主動向發展商查詢,判斷是否合理信服,再加入影片或貼文。

香港地常說地產霸權,但阿威指過去他在有線,還是現在營運自家專頁,都沒有自我審查的壓力,對得住自己。觀看專頁的文章及留言,部分字裡行間反映了對地產的批評,在一篇「10 Years Challenge」的互動性問題,觀眾紛紛回答對樓宇十年前後分別,有觀眾批評牆越來越厚、工作平台與露台拆細分開,阿威回應:「都喺發展商賺到盡嘅手段。」

阿威解釋:以前用建築面積,現在用實用面積,玻璃幕牆及非預製組件可獲政府豁免地價,卻可以計入實用面積,「變相發展商賺了地價,又同時用實用面積方式售予小業主,而厚牆身也可增加單位實用面積,到最終小業主去收樓的時候,裡面的可用面積(不等於實用面積)沒想像中那麼大。」

專頁的選材也跟上時政發展,人人在港粵港澳大灣區,內地樓盤亦趁機來港推銷,港人不熟悉內地房地產政策,到底香港人能否在大灣區安居樂業?阿威認為要視乎內地的限購令會否鬆綁,專頁解釋,內地不同城市有不同限制,港人置業前須留意清楚,例如:原本非當地居民在深圳等地購買一手住宅需繳交五年以上社會保險(類似強積金),但港人如在深圳未曾持有物業,可以自住用途購入一伙。

港人亦須注意購入房屋的原來土地用途是「住宅」還是「商業地」,「商業地」的土地年期比「住宅」短30年,而土地年期是由發展商獲租時計起,土地年期一到,政府或會收回土地,或市民須補地價;而「商業地」的水電費和買樓時的契稅亦會較高。

專頁的其中一個廣告,介紹國際品牌Banyan Tree在澳洲布里斯本發展的住宅項目「Banyan Tree Residences Brisbane」:

就算做廣告,三人也有一個堅持:每一篇地產商邀約的廣告文前都會加上「特約分享」四個字,再標明是廣告系列。阿威先申報利益:專頁曾替新世界集團主席鄭家純有份投資的英國樓盤Greenwich Peninsula、新鴻基家族與發展商Ballymore合作的英國樓盤Goodluck Hope及中海地產的東莞樓盤做廣告,每一篇都標明是「特約分享」。

阿威續解釋:「我們想給我們的群眾分辨到這是廣告,你可以選擇不看。觀眾相信我們的推介,我們不想誤用他們這份信任,我們講明,這個我們收了錢,是廣告來的。」公司接的第一個廣告是港鐵沙中線,那時還未爆出工程醜聞,但阿威也猶豫過專頁究竟應否接廣告、受眾反應,最後發現觀眾反應比想像中好。

除了標明是廣告外,阿威也會先向合作方表明「是就說是,非就說非」的立場,值得讚賞的地方就讚,不值得就彈,例如:樓盤距離地鐵站遠,交通較不便等,接廣告事前亦會先做資料搜集,以免出現簽約後才發現樓盤瑕疵太大、違心宣傳的情況,他們並非來者不拒。

阿威說,廣告客戶都尊重他們的中立、欣賞他們的態度,「有時我同客戶傾,都會講:你淨係講好,其實冇用,買家買完發現唔好,對你商譽唔係一件好事,如果你可以將好同唔好攤晒出嚟俾人睇,人哋會衡量過,你有呢啲唔好嘅地方喎,唔好嘅地方我係咪接受先?接受完我買啦,心甘命抵。對商家嚟講,都係一種形象建立,你呃到佢一次,呃唔到佢第二次。」

由傳統媒體走到社交平台,「胡‧說樓市」三子不是KOL,仍然有記者的堅持。未來如何?他們沒有規劃,不敢展望,只想每一天都有突破。

觀看原文: 按此連結

雅虎香港新聞

雅虎香港新聞