惜別龍尾灘百態——此情不再

(綜合報道)人類的貪念,對大自然造成破壞、污染的事件無日無之,美其名曰發展,但對周邊及自然生態的損害,是徹底及無可挽救,近日新聞主角龍尾灘正是最佳例子。 關於大埔龍尾灘興建人工沙灘,保育團體列出政府六宗罪,分別為低估生物數量及價值、泥灘水質欠佳、泥灘水淺恐難成泳灘、迴避海沙流失問題、開支巨大浪費公帑,以及產生大量建築廢物。上述六宗罪充分顯現保育團體的專業;有關當局發展部門向來的通病,也是社區發展與保育兩者之間的矛盾。有當地居民稱,很渴望有天然或人工泳灘,令附近市民得以暢泳;而發展商的構思,附近區域除卻興建中的觀音道場,還有水療酒店等等,因而龍尾灘工程早已使附近地產商笑逐顏開,摩拳擦掌準備大展拳腳。政客為促成此事,或明或暗地有所動作,八仙嶺下的大埔船灣海畔從此漸離「寂寞」。 龍尾灘位處汀角路東盡處角落,南面船灣海,西鄰汀角,八仙群峰拱衞於北。群峰下多條自然村落,分別為大尾篤(今稱大美督)黃竹村、吳屋村、龍尾村(村外即為龍尾灘)、蘆慈田、汀角、犂壁山村等,多為客家村。百年前這一帶山邊村落離市鎮遙遠,也證明其先祖為較遲遷居落籍者。數百年前南下定居氏族開發平原較有利土地,那些偏遠之地也只有刻苦耐勞的客家人,或與大地主承租,或親自開墾。中原戰火連綿,多次南遷人士湧入嶺南甚或邊陲於新安、寶安(包括目前香港地)以求生存,想不到的是這人類悲劇卻又重演於龍尾灘畔,令那些土生土長動物、昆蟲大遷徙,要搬往汀角內灘。假若原生物有知,怎能不抗議、不示威? 那天非假日,筆者獨自由大埔墟港鐵站巴士總站乘75K巴士(總站大美督),半小時車程,於總站前一個站即龍尾村站下車,小心橫過汀角路,即為海濱龍尾灘,然而還是先背海而入龍尾村逛逛。三層樓標準丁屋眼前一亮,五彩繽紛多植花草,與藍天白雲相配確實令人欣賞,反觀都市高樓大廈,令人失腳踏實地之感,無安全感下虛浮盡顯。高樓大廈疏離人與人之間距離,產生「各掃門前雪」意識,造成人情冷漠,衍生眾多社會問題。鄉村社會昔日開放而鄉情洋溢,近年受都市影響,逼使敵視外來者,目前新界鄉村巷頭巷尾都釘上警告字眼,完全不歡迎外人入村,否則後果自負,那該是治安當局的事,為甚麼村民如此激烈?這也顯示出社會教育問題,公民道德低下,有關部門是反思、行動時刻。 龍尾村仍然可見傳統青磚單層兩進村屋,雖然都裝上空調(怪怪的),但總比那些丁屋有內涵、有睇頭,從建築格局及裝飾,特別是吉祥圖案傳統圖畫及浮雕泥塑,極富教育意義,雖然都離不開帝皇將相、忠孝仁義。 步下海灘,眼前是一群一組三三兩兩或獨自一人全神貫注地蹲在海邊,扒呀扒的,忽見海貝及蜆都喜樂無窮。偶然遇上彈塗魚、蟹仔,那更為雀躍,無論大人或小孩,無視滿腳泥巴,在陽光折射下散發出健康氣息,陶醉快樂。將來泥灘變作人工沙灘,自然笑臉將一塊塊地隱退,附近地價上升,只有那些既得利益者冷笑。汀角路段至龍尾一帶旅遊資源異常豐富,傳奇色彩八仙嶺下如何配合發展,人工沙灘絕對非良策。利用自然環境,取於自然,順於自然才為上策。

雅虎香港新聞

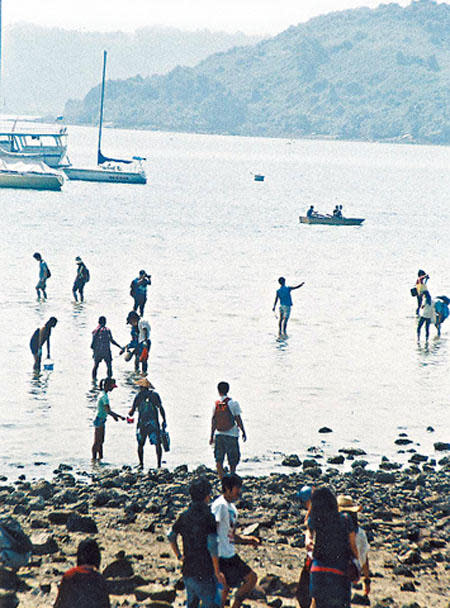

雅虎香港新聞